4일 국토연구원은 ‘미래의 도시와 한국의 선택’이란 연구자료를 통해 빈집 문제의 해법으로 ‘압축도시’를 제시했다. 노는 땅이나 빈집을 녹지ㆍ공동시설로 전환하고 인구밀도가 낮은 지역의 주민을 지역 거점으로 집중시키는 방안이다.

올해부터 시작될 생산가능인구(15~64세)의 감소는 가장 큰 원인이다. 이와함께 무분별한 개발도 문제다. 지방 중소도시는 수도권이나 대도시와 비교해 고령화 속도가 더 빠르지만 계획인구는 오히려 늘리고 있다. 성장에 무게를 둔 정책 기조는 지역의 개발행위를 부추겨 재정 압박의 악순환으로 이어진다. 국토연구원은 비시가화 지역 내 개발행위가 전체 시ㆍ군ㆍ구의 26.1%를 차지하는 것으로 분석했다.

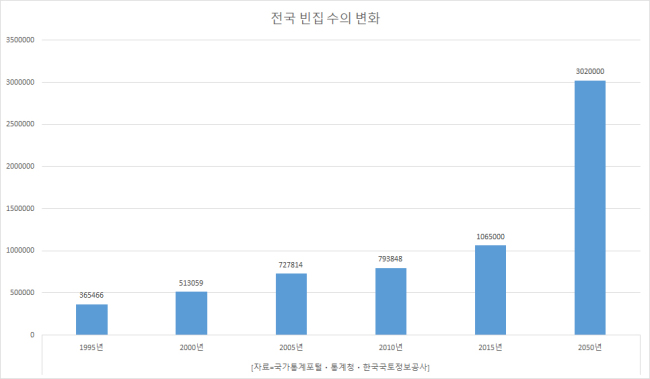

조명래 단국대 도시지역계획학과 교수는 “최근 2~3년간 분양한 물량만 따져도 적정 공급량의 1.5배에 달한다”며 “공급자 중심의 정책을 바꾸지 않으면 빈집은 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다”고 지적했다.

국토연구원의 ‘압축도시’ 는 교외 지역을 축소하고 의료ㆍ복지ㆍ교육 등 서비스 기능과 주거기능을 중심 시가지에 집적시키려는 시도다. 독일 드레스덴시는 2000년대 이르러 빈 건물 철거를 주요 전략으로 하는 통합도시 개발전략(INSEK)을 세웠다. 미국 오하이오주 영스타운은 지역 주립대학교와 함께 ‘영스타운 2010’을 수립했다. 일본 도야마시는 지역 거점을 ‘핵’으로, 대중교통을 ‘축’으로 하는 네트워크형 압축도시를 시도했다. 이들 도시 모두 대중교통 이용객이 크게 늘면서 도심 인구가 증가세로 돌아셨다.

다만 압축도시 현실화까지 갈길이 멀다. 전국의 유휴ㆍ방치 부동산이 유리알처럼 파악되지 않았고, 주택정책의 지방화도 어려워서다.

조명래 교수는 “빈집의 빈도와 주택 노후화 속도를 감안해 특별관리지역을 도입하고, 공가를 활용할 구체적이고 장기적인 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.

심교언 건국대 부동산학과 교수는 “지방 중소도시의 빈집 증가 속도가 빠르지만, 열악한 재정 상황이 걸림돌”이라며 “미분양으로 전락할 수 있는 물량을 지자체가 적극적으로 조절하고, 나대지를 관리하는 담당 주체를 만들어 장기적인 로드맵을 세울 필요가 있다”고 조언했다.

[헤럴드경제=정찬수 기자] andy@heraldcorp.com

빈집수.jpg (63701KB)

빈집수.jpg (63701KB)