황규홍 LH토지주택연구원 수석연구원은 8일 ‘도시재생 뉴딜 로드맵 수립을 위한 정책토론회’에서 상가 내몰림 대응과 공공임대상가 조성 활성화 방안을 발표했다.

최근 3년간 전국의 상가 임대료는 소규모(2층 이하ㆍ연면적 330㎡ 이하)가 0.42%, 중대형(3층 이상ㆍ연명적 330㎡ 초과)이 0.47% 수준이다.

지역별로는 부산이 4.25%로 임대료 상승률이 가장 높았다. 인천(1.74%), 대전(0.66%), 대구(0.60%) 등이 전국 평균 대비 높은 상승률을 기록했다. 서울의 주요지역의 임대료는 3월 현재 면적(㎡)당 7만1000원으로 전국 평균(2만9600원)의 세배를 웃돌았지만, 최근 1년간 임대료는 제자리(0.0%)에 머물렀다.

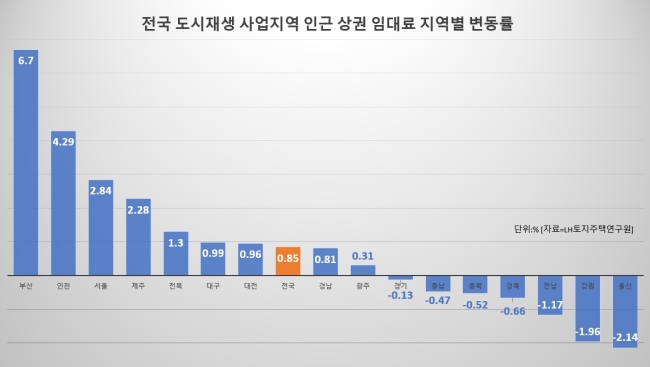

문제는 도시재생 사업지역이다. 서울 종로, 부산 동구, 충북 청주, 광주 동구, 전북 군산 등 2014년 국토교통부 선정 도시재생 선도지역 13곳과 서울 노원ㆍ도봉, 대구 서ㆍ북구, 인천 중ㆍ동구 등 16년에 선정한 2차 사업지역 33곳의 최근 3년간 상가 임대료는 평균 0.85% 상승했다. 전국 평균의 2배 수준이다. 부산(6.70%)이 가장 높았고 인천(4.29%), 서울(2.84%) 등이 뒤를 이었다.

황 연구원은 “지역상권 수요 증가에 따른 개발 압력으로 주거용 건축물이 상업 용도로 바뀐 사례가 늘었다”면서 “임대료가 폭등한 지역 대부분에서 젠트리피케이션이 발생했다”고 분석했다.

대표적인 지표는 카페와 고급 레스토랑이었다. 이 두 업종을 중심으로 상권을 살펴본 결과 서울 성수, 대구 남구, 광주 동구 등 대도시의 상업가를 중심으로 원주민 내몰림이 두드러졌다. 도시재생활성화지역 지정 이후 카페ㆍ레스토랑 신규 입점 수와 일치한다.

황 연구원은 도시재생 뉴딜 지역에 최대 10년간 주변 시세의 80% 수준으로 유지되는 공간을 마련하는 방안을 대안으로 제시했다.

그는 “임차인이 계약갱신을 요구할 때 임대인이 거절할 수 없는 계약갱신청구권 연장 등 상가임대법을 개정해야 한다”며 “도시재생의 시행과 운영단계에서 공동체 토지신탁, 도시재생회사를 설립하는 것도 바람직할 것”이라고 덧붙였다.

[헤럴드경제=정찬수 기자] andy@heraldcorp.com

20180309000174_1.jpg (334778KB)

20180309000174_1.jpg (334778KB)